MUSES INVERSÉES

Récital voix et piano d’oeuvres de compositrices du XIXème et XXème siècle

« Les femmes, je le sais, ne doivent pas écrire, J’écris pourtant,

Afin que dans mon coeur au loin tu puisses lire Comme en partant »

Marcelline Desbordes Valmore, Une lettre de femme (1860)

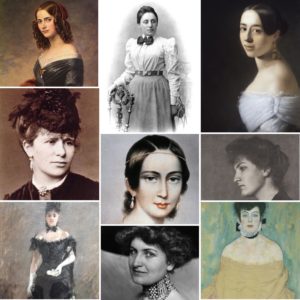

Musiques pour voix et piano d’Irene Poldowski, Pauline Viardot, Maria Malibran, Josephine Lang, Marie Jaël, Mel Bonis, Augusta Holmes, Pauline Viardot, Cécile Chaminade, Lili et Nadia Boulanger, Fanny Mendelsohn, Alma Mahler, Clara Schumann, Amy Cheney Beach, Mary Howe, Lou Koster, Sophie Gail, Florentine Mulsant…

Écrits d’Alma Mahler, Colette, Marcelline Desbordes-Valmore, Sylvia Plath, Fanny Mendelssohn, Anna Akhmatova, Louise de Vilmorin, Georges Sand, Marie Jaël, Brigitte Fontaine..

Avec

Camille Poul, soprano

&

Emmanuel Olivier, piano

Note d’intention

Comment dit-on muse au masculin ? Est-ce un choix, d’être une muse ? Choisit-on de créer, de composer ? Et si oui, que se passe-t-il ? Être créatrice, et en faire son métier fut longtemps un choix audacieux au vu de la répartition des possibles entre les hommes et les femmes. Celles-ci vivaient des émotions contradictoires mêlant révolte contre ce que la société les incite à vivre en les limitant, en les considérant si peu et docilité héritée d’une bonne éducation, dans l’acceptation de ce que les pères et les époux imposaient. « La musique deviendra sans doute pour Felix un métier », écrit Moses Mendelssohn à sa fille en 1820, « tandis que pour toi, elle ne peut et ne doit devenir qu’un agrément, et jamais l’élément déterminant de ton être et tes actes. »

Ces femmes artistes au destin a priori sacrifié (parfois de leur plein gré, Alma Mahler ayant choisi par exemple d’accepter la demande en mariage de Gustav, pourtant plus qu’explicite sur la répartition des rôles) méritent qu’on les écoute.

Les écrits seront mis en miroir des œuvres sublimes que certaines de ces artistes pionnières ont heureusement réussi à nous laisser. L’évocation du destin de ces femmes compositrices passées à la postérité offre de riches reflets ironiques : Ainsi Liszt, sidéré par Clara Schumann, décrivit ses compositions comme vraiment « très remarquables, surtout pour une femme »…

En s’approchant de la force créatrice de femmes artistes et en se baignant dans leurs œuvres, s’offre à nous leurs pensées intimes, leurs révoltes, leurs joies, ce qu’elles n’osent dire tout haut et ce qu’elles crient pourtant.

On remarque alors les différents points de vue qui se confrontent, et parfois même s’affrontent, au sujet de ce qu’elles estiment devoir et pouvoir être en tant que femmes. Il faut également porter son regard sur les hommes qui ont voulu laisser accoucher le génie de femmes. Enfin, il faut s’éblouir des batailles de ces femmes : revendiquer la liberté de ne pas être une muse, un objet, de choisir son destin, ses amours, son statut, tout en faisant avec ce qui ne pourra pas être changé. « Je n’obtiendrais l’indépendance qu’à force de persévérance et en manifestant très ouvertement l’intention de m’émanciper » Berthe Morisot.

Journal d’Alma Mahler (1898)

« Mon Dieu, les bonnes femmes, on en fera jamais rien -en musique j’entends bien. Alors on a exposé le problème suivant: « pourquoi une femme n’a t’elle encore jamais rien accompli en musique? » Et là, j’ai eu une idée qui a sidéré Krasny. Les femmes, prenons par exemple Rosa Bonheur, Kaufmann, Vigée-Lebrun (trois artistes peintres) ont si je ne m’abuse, toutes plus ou moins copié la nature. Ça apporte quelque chose, oui, mais un artiste comme Böcklin, si on considère non la qualité de l’artiste mais sa façon de créer, fougueuse, fantastique, sublime, sortie tout droit de la tête et du coeur de ce génie, ce genre d’artistes, eh bien il n’y en a pas chez les femmes et il n’y en aura jamais, car elles ont trop peu de profondeur intellectuelle et de culture philosophique. Il leur manque la force créatrice. Les femmes écrivains toutes décrivent des choses ayant trait à leur vie… avec justesse et naturel, oui mais voilà… Du génie! Oui du génie! Quant à la musique, c’est l’art le plus difficile à comprendre, le plus imprégné d’intellect, et… il vient entièrement du coeur. Là, pas question de copier la nature – on en sortirait pas des lieder qui imitent les chants d’oiseaux et la roue du moulin. Il s’agit là de rendre un ton, une vibration, et le ton la vibration sont une intermittence du coeur. Et moi…petite bonne femme, avec un coeur si petit et une cervelle encore plus petite, moi, je veux y accomplir quelque chose ! Bah…! »

A PROPOS DU CHOIX DES OEUVRES

« Si je voulais expliciter la démarche que nous avons mené avec Emmanuel Olivier pour explorer le sujet de la création féminine, je dirais que nous avons choisi la multitude. La multitude des points de vue sur le fait d’écrire, de composer en étant une femme ; la multitude des émotions qui traversent ces créatrices et leurs œuvres, quel que soit leur horizon géographique, temporel ou leur statut matrimonial… Nous avons rencontré un foisonnement de répertoires et d’œuvres. Foisonnement non pas caché, mais peu regardé, pour la simple raison qu’étant féminin il est n’est pas mis en lumière. A dessein, nous avons choisi de proposer une grande variété dans les possibles: vous entendrez donc une sélection de pièces de compositrices françaises, belge-polonaise, anglaises, allemandes, américaines, espagnole, autrichiennes, des 19eme, 20e et 21e siècles…

La même envie de multitude a motivé le choix des textes. Proposer un éventail incluant journaux intimes, correspondance, récits romanesques ou poésies. Ces écrits de femmes, au travers de leur fantaisie, de leur qualité d écriture et de leur créativité peuvent aller de la plus extrême humilité jusqu’à une auto-glorification assez désarmante. Faire entendre tous ces discours, parfois discordants mais tous sensibles et complexes devient le fil rouge de ce programme. C est précisément cette multitude qui est intéressante et remarquable.

Il n’y a que des point de vue différents, parfois inattendus, des façons caractéristiques de s’exprimer et de ressentir. En bref, LA femme créatrice qui les contiendrait toutes n’existe pas. » Camille Poul